(di Anatolij Kropivnickij e Alija Denisenko; traduzione di Ester Castelli)

07 febbraio 2023

ore 11:19

In questo testo, pubblicato da Posle il 14 dicembre 2022, i sociologi Anatolij Kropivnickij e Alija Denisenko confrontano la reazione dei russi alla guerra in Ucraina con quella degli statunitensi alla guerra in Iraq, cercando di rispondere alle domande sul perché i russi continuino a ripetere le frasi fatte della propaganda e a sostenere la guerra, nonostante tutte le prove contrastanti. La ragione risiede nel loro particolarissimo “codice culturale” o la risposta è più banale? Ringraziamo la redazione di Posle per aver concesso il permesso di pubblicare la traduzione italiana curata da Ester Castelli.

“Penso che la cosa migliore sia sperare che il presidente abbia tutte le informazioni necessarie per compiere le scelte giuste. E poi bisogna avere fiducia in lui e, in quanto cittadini di questo paese, appoggiare le sue decisioni…”.

Nella forma e nel contenuto questa affermazione è molto simile a quanto dicono molti russi riguardo alla operazione militare speciale che le forze armate del loro paese svolgono in Ucraina. Tra febbraio e giugno del 2022 il PS Lab [Public Sociology Laboratory, un gruppo di ricerca indipendente statunitense che studia politica e società in Russia e nelle regioni post-sovietiche, N.d.T.] ha svolto 213 interviste qualitative che evidenziano come, per molti russi, la presenza russa in Ucraina bastava a concludere che “doveva esserci una ragione”, anche se risalire a quale fosse era pressoché impossibile.

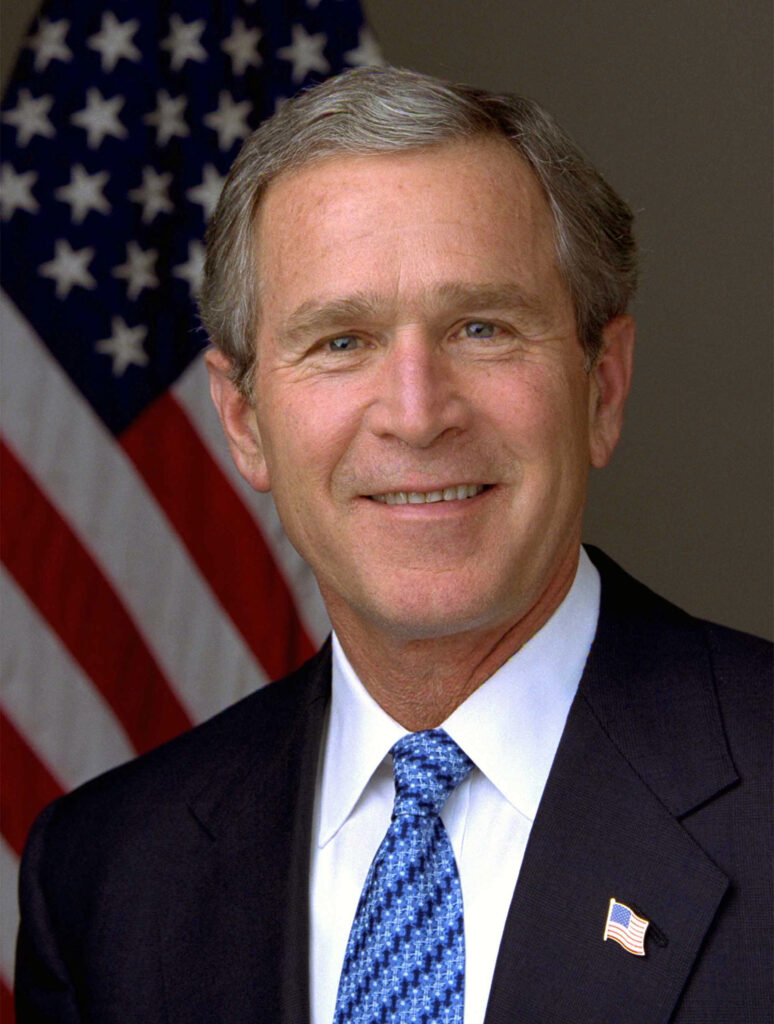

Le “scelte giuste” del virgolettato iniziale non si riferiscono però alla decisione di Vladimir Putin di lanciare la cosiddetta “operazione militare speciale” il 24 febbraio 2022, ma a quella di George Bush figlio di invadere l’Iraq il 20 marzo 2003. La citazione è tratta da un articolo della sociologa statunitense Monica Prasad (e dei suoi collaboratori), che studia i meccanismi di resistenza alle informazioni contrarie alle convinzioni politiche nutrite dai singoli. Molti statunitensi erano convinti che Saddam Hussein avesse contribuito a organizzare gli attentati dell’11 settembre 2001 e, di conseguenza, sostenevano l’invasione statunitense dell’Iraq. Bush non ha mai incolpato apertamente Saddam per l’11 settembre, ma la retorica politica del suo governo ha sempre collegato l’attentato all’Iraq. Sebbene la Commissione dedicata non sia riuscita a dimostrare il coinvolgimento di Saddam nella progettazione dell’attentato, i sostenitori di Bush hanno continuato a pensare che la guerra fosse giustificata, perché il presidente non l’avrebbe scatenata senza un buon motivo.

(Photo by Eric Draper, White Hous).

Prasad e collaboratori definiscono questa forma di ragionamento “giustificazione dedotta”. Per rendere conto di una certa opinione politica o valutazione morale, la gente non si basa su fatti specifici che ritiene credibili, sfruttandoli per convincere l’avversario. Al contrario, si accontenta di dire che questi fatti esistono o devono esistere, anche se è del tutto impossibile identificarli. Per Prasad e collaboratori questo fenomeno è dovuto a meccanismi socio-psicologici universali, indipendenti da specifiche posizioni politiche. Quando interpreta la propria esperienza politica, spesso la gente non ha tempo ed energie sufficienti per analizzare razionalmente tutte le informazioni davvero rilevanti. È quindi inevitabile che ricorra a euristiche, cioè scorciatoie di pensiero che aiutano a elaborare le informazioni, a formulare giudizi e a prendere decisioni più velocemente. Per esempio, gli elettori sfruttano le preferenze politiche per valutare i candidati; l’euristica consiste allora nel partito a cui questi appartengono e nelle loro posizioni ideologiche. Un altro esempio di euristica può essere la situazione corrente: l’equilibrio delle forze in parlamento o la composizione di una futura coalizione; tutto ciò a volte prevale sull’ideologia o sulle logiche di appartenenza. Queste euristiche legate alla situazione diventano particolarmente determinanti quando sono in corso eventi di grande scala e importanza, come un referendum decisivo, una pandemia o l’inizio di una guerra. Per alcuni repubblicani che hanno votato per Bush nel 2000, l’invasione statunitense dell’Iraq è stato un evento di questo tipo: la stessa entrata in guerra era sufficiente per ritenere che il conflitto fosse giustificato.

La “giustificazione dedotta” non è l’unica strategia adottata per “opporre resistenza” alle informazioni contrarie alle proprie opinioni. Durante le interviste agli elettori repubblicani di Bush che credevano nel legame tra Saddam e gli attentati dell’11 settembre, i ricercatori hanno mostrato che Bush stesso negava questo legame, presentando un estratto di un suo discorso. Ma solo uno dei 49 intervistati ha cambiato idea di conseguenza. La maggior parte ha tentato di difendere le proprie posizioni nonostante la smentita (41), mentre una minoranza (7 persone) ha negato di aver mai creduto alla colpevolezza di Saddam. Le risposte erano diverse: alcuni intervistati hanno messo in dubbio la possibilità stessa di scoprire se l’Iraq di Saddam fosse collegato ad Al Qaeda; altri hanno ignorato la dichiarazione di Bush o si sono rifiutati di parlarne, insistendo che non devono necessariamente giustificare le proprie opinioni politiche. Spesso hanno cercato di cambiare discorso, giustificando la guerra in Iraq con fattori indipendenti dagli attentati dell’11 settembre. Per esempio, alcuni hanno citato i rapporti dei servizi segreti che accusavano Saddam di essersi dotato di armi nucleari. Ma neanche queste ipotesi sono mai state confermate.

Una caratteristica importante delle “giustificazioni dedotte” è la loro resistenza a informazioni nuove o che le contraddicono. Gli elettori di Bush erano sicuri che il presidente non potesse lanciare un’iniziativa così radicale come l’invasione di un altro Paese senza avere un buon motivo. Per loro questa fiducia era più importante delle ipotesi concrete sulla natura effettiva di queste ragioni. In altre parole, nel valutare l’entrata in guerra, davano meno peso ai fatti che la giustificassero rispetto alla loro convinzione che quei fatti esistessero. Questa convinzione era indipendente dalla credibilità delle singole spiegazioni o dal fatto che nuove informazioni potessero smentirle. Gli elettori di Bush intervistati da Prasad e collaboratori hanno continuato ad approvare la guerra in Iraq nonostante lo stesso Bush dubitasse del coinvolgimento di Saddam nell’11 settembre, che aveva rappresentato la prima giustificazione della guerra.

Nelle interviste ai russi svolte dal PS Lab abbiamo trovato molti esempi di “giustificazione dedotta”. Questo modo di ragionare non è stato utilizzato solo dai sostenitori accaniti della cosiddetta “operazione militare speciale”; lo si ritrova principalmente in altri casi, per esempio tra gli “incerti” che tendono a evitare giudizi articolati e a sottolineare la priorità della vita privata sulla politica. Ecco un esempio tipico:

“Non capisco proprio che cosa succeda laggiù; prima di tutto, forse il governo fa scelte giuste; poi, forse non aveva altre opzioni e questa era la migliore per il nostro paese, per il nostro popolo. Ma voglio credere che il nostro governo abbia tenuto conto proprio dei fatti rilevanti quando ha lanciato la cosiddetta operazione speciale”.

La cosa interessante è la frase “voglio credere”: la persona intervistata non vuole credere all’esistenza di “fatti”, ma piuttosto al senso di responsabilità del governo, alla speranza che sia stato guidato proprio da quei “fatti”. Anche in un’altra intervista si giustificava la cosiddetta “operazione speciale” citando la “ragionevolezza” delle autorità, che “sanno ciò che fanno”:

“Perché c’è questa guerra? Se non ci fosse, magari le cose andrebbero anche peggio. Cioè, va’ a sapere. Comunque, secondo me le autorità sono ragionevoli e sanno bene ciò che fanno, non ci sono mica stupidi al governo. Avranno di certo avuto le loro buone ragioni”.

Riguardo ai buoni motivi che il presidente doveva avere per lanciare l’“operazione speciale”, alcuni intervistati ammettono che questa “convinzione” semplifica la vita:

“Questa guerra è giustificata? Beh, come dice il proverbio, una pace cattiva è meglio di una guerra buona…. Ma ho la certezza che il presidente non doveva avere alternative; mi sento meglio a pensarla così”.

Dichiarazioni simili mostrano che per alcuni russi l’inizio delle ostilità in Ucraina ha rappresentato un grande shock. Proprio per affrontare questo shock devono supporre che la causa di un evento così rilevante non possa essere un errore, un interesse egoistico o un semplice capriccio; con questa supposizione diventa più facile vivere la propria vita e non pensare al resto. Come nello studio statunitense, la caratteristica principale di simili argomentazioni è che sono “dedotte”. Nella citazione qui sopra, la “certezza” della persona intervistata non deriva da un’analisi dei fatti, ma la precede. La decisione del presidente non è giudicata in base alla presenza o meno di informazioni rilevanti, ma in base alla convinzione che non ci fosse altra scelta.

Le varianti russa e statunitense della “giustificazione dedotta” non sono però del tutto identiche. Prasad e il suo team hanno intervistato elettori di Bush, che dovevano giustificare l’invasione dell’Iraq per mantenere le proprie convinzioni politiche. Nelle parole di una persona intervistata: “Non so mica se Saddam abbia davvero fatto tutto quello di cui lo accusano, ma se lo dice Bush, deve essere così”. Gli intervistati di PS Lab sono molto meno sicuri che il governo “sappia ciò che fa”: per loro è più una questione di fede cieca o di speranza, come indicano i termini “magari” e “forse”.

Per gli elettori di Bush, l’inizio della guerra in Iraq è almeno in parte collegato alle loro scelte e responsabilità politiche. Gli intervistati russi del PS Lab trattano l’“operazione speciale” come un evento al di sopra delle loro scelte e volontà, benché magari siano d’accordo, e che non hanno modo di influenzare. Lo si nota anche in questo esempio di “giustificazione dedotta”, in cui la persona intervistata è particolarmente sicura di sé:

“Secondo me o non c’erano alternative, o ci mancano elementi che non verremo mai a sapere; comunque, c’era qualcosa dietro. Ecco perché è andata così. Ormai lo accetto, vada come vada. […] Non mi piacciono i metodi violenti, l’intervento militare. Ma è andata così e io non posso farci nulla”.

Spesso i sostenitori della cosiddetta “operazione speciale” si dichiarano certi che non ci fossero alternative, mentre gli indecisi sperano solo che la decisione di lanciarla non sia stata arbitraria. Tuttavia, entrambi sottolineano la distanza che li separa da chi prende le decisioni: il presidente e il governo della Russia. Questa è una differenza tra gli intervistati russi e gli statunitensi che hanno fatto una scelta consapevole per Bush. Come dice uno degli “indecisi”:

“Mi sembra sempre che ci sia una certa distanza tra le autorità e il popolo che governano. Mi sembrano due mondi paralleli. È un’impressione che ho ora e che ho sempre avuto. Per me sono come binari paralleli. […] Qualunque siano le loro decisioni, so che non posso farci nulla né influenzarle. So che quelle decisioni non cambierebbero né in seguito ai risultati elettorali, né per altre cause”.

Da un lato, il riferimento a ragioni oggettive non meglio definite mette da parte i dubbi su chi prende le decisioni: se il presidente e il governo “non avevano altre opzioni”, significa che la scelta era proprio obbligata. D’altra parte, espressioni insicure e sfuggenti come “voglio credere” fanno pensare che gli intervistati russi dubitino non solo che il presidente abbia le informazioni necessarie per “fare la scelta giusta”, ma che, inoltre, sia comunque capace di prendere la decisione giusta, a prescindere dalle informazioni in suo possesso.

Nel giustificare la guerra in Iraq, gli elettori di Bush non hanno mai dubitato che lui fosse capace di prendere le decisioni giuste, cioè di agire in uno dei modi alternativi disponibili. I sostenitori russi dell’“operazione speciale” possono mostrarsi altrettanto sicuri solo se pensano che, nel momento di prendere le decisioni, le autorità “non abbiano alternative”. Tra questi due estremi si collocano i russi che evitano di esprimere opinioni definite. Ritengono che il presidente e il governo avessero la scelta fra più alternative. Tuttavia, non potendo influenzarla, si comportano come se la scelta del governo fosse ampiamente giustificata.

Stando a recenti sondaggi, il sostegno popolare all’intervento militare in Ucraina rimane abbastanza alto: tra il 50% e il 70%, a seconda della stima. Per interpretare correttamente questi dati occorre tuttavia una grande esperienza metodologica, soprattutto perché è molto probabile che vengano espresse preferenze false. I ricercatori della società di sondaggi Russian Field hanno quindi cercato di misurare il sostegno all’“operazione militare speciale” utilizzando due domande. Oltre alla domanda diretta se l’intervistato sostenga “l’operazione militare dell’esercito russo sul territorio ucraino” (per cui risulta il 69% dei consensi), i ricercatori hanno chiesto agli intervistati se fossero favorevoli a due ipotetiche decisioni prese da Putin: lanciare una nuova offensiva su Kiev o firmare un trattato di pace. La seconda domanda è formulata in modo che gli intervistati non devono mettersi nei panni di Putin, né sentirsi obbligati a prendere una decisione. Si elimina così il peso della responsabilità, per quanto fittizia, e si chiede di valutare una decisione che comunque sarebbe già stata presa da Putin. Questa tecnica permette di distinguere i sostenitori e gli oppositori convinti dell’“operazione speciale” da chi ricava le proprie opinioni in merito soprattutto dalla generica fiducia nell’operato del presidente.

I risultati del sondaggio (svolto tra il 29 settembre e il 1° ottobre 2022) dimostrano che il 60% dei russi è pronto a sostenere una nuova offensiva, eppure il 75% sarebbe anche favorevole a firmare un trattato di pace. Entrambe le percentuali includono persone convinte nell’opporsi o sostenere l’“operazione speciale”, e anche quelle che approverebbero ogni decisione di Putin, di qualunque genere. Secondo i calcoli dei ricercatori, il 16,1% dei russi è convinto che le operazioni militari debbano proseguire e che si debba sferrare una nuova offensiva contro Kyiv, mentre il 26,8% è convinto che si debba firmare un trattato di pace. Questi due gruppi, i sostenitori convinti e gli oppositori convinti, totalizzano il 42,9%. Allo stesso tempo la percentuale di russi che non ha opinioni forti sul futuro dell’“operazione speciale” e che sosterrebbe qualsiasi decisione di Putin è del 39,2%, di poco inferiore alla percentuale dei convinti. Al momento queste persone approvano l’“operazione militare”, ma il loro sostegno è “passivo” o “per inerzia”, perché riflette solo la disponibilità a sostenere qualsiasi decisione presa da Putin.

Riteniamo che la logica della “giustificazione dedotta”, descritta prima, rappresenti l’esempio più tipico di come i sostenitori “passivi” dell’“operazione speciale” valutino i fatti. Essi sostengono l’intervento militare perché aderiscono alle scelte attuali di Putin. È probabile che alcuni rientrino nel campione intervistato da PS Lab, in cui figurano come “indecisi”. A loro volta, alcuni intervistati “indecisi” ricorrono a una “giustificazione dedotta” per difendere le loro opinioni. Questo tipo di giustificazione non è il più diffuso, ma esprime l’essenza del sostegno “passivo” all’“operazione militare speciale”. Analizzando la logica della “giustificazione dedotta” si possono fare generalizzazioni utili non tanto dal punto di vista statistico, quanto per delineare un “tipo ideale”.

I media spiegano spesso l’apparente sostegno di molti russi all’“operazione speciale” citando peculiarità della cultura russa; per esempio, Vladimir Pastuchov, Honorary Senior Research Associate presso la UCL School of Slavonic & East European Studies, ha recentemente sostenuto che il “fatalismo” è parte integrante del “codice culturale” russo. Il confronto con gli Stati Uniti complica tuttavia il quadro e richiede precisazioni, perché si può spiegare la comparsa della “giustificazione dedotta” in Russia con lo stesso meccanismo di base: l’euristica legata alla situazione. Tuttavia, le differenze tra i due casi sono di natura politica: le attribuiamo al fatto che, almeno in teoria, gli intervistati statunitensi possono influenzare le decisioni del loro governo. Quando invece i russi interrogati sulle autorità che hanno deciso di lanciare l’“operazione militare” in Ucraina invocano la speranza e la fede cieca, ciò indica la loro profonda alienazione politica, piuttosto che rivelare alcunché sul “codice culturale” russo, qualunque cosa esso sia.

Gli studi di psicologia sociale sui meccanismi di “giustificazione dedotta” indicano che i riferimenti alla situazione reale non faranno cambiare idea a chi manifesta un sostegno passivo all’“operazione speciale”. Secondo Prasad e collaboratori, più alta è la posta in gioco, più si tende a ricorrere alla “giustificazione dedotta”. La gente giustifica una data iniziativa esclusivamente in base alla portata e alla gravità delle conseguenze. Se le tensioni si acuiscono e gli eventi scatenano una reazione emotiva ancora più forte, come nel caso dell’annuncio della mobilitazione parziale e della legge marziale in alcune regioni della Federazione Russa, le euristiche legate alla situazione non vengono abbandonate, anzi: diventano ancora più convincenti. Per lo stesso motivo, è improbabile che i sostenitori “passivi” dell’“operazione speciale” cambino idea vedendo immagini scioccanti che mostrano le conseguenze drammatiche dell’intervento militare (il numero sconvolgente di vittime, le immagini delle città distrutte, i calcoli dei danni economici, ecc.). È impossibile convincerli mostrando la gravità della situazione, perché proprio questo elemento li spinge a dedurre che, qualunque cosa accada, ci deve essere un motivo.

La nostra analisi fa pensare che l’elemento chiave di questo sostegno “passivo” all’“operazione speciale” sia la speranza che fosse giustificato lanciarla: si tratta però di una speranza, non di una ferma convinzione. Molti intervistati valutano gli eventi come se ci fosse una ragione chiara che li ha provocati. È improbabile che fatti isolati, per quanto sconvolgenti, li portino a dubitare; per cambiare opinione dovrebbero infatti riesaminare l’intero quadro interpretativo, non giustificare fatti singoli. Le ricerche sull’opinione pubblica durante le guerre degli Stati Uniti (la Seconda guerra mondiale, le guerre in Corea, in Vietnam e in Iraq) dimostrano che la gente le valuta soprattutto in base a come viene “imbeccata” dalle autorità e dalle loro posizioni sulla guerra. Questi “suggerimenti” influenzano l’opinione pubblica riguardo agli eventi lungo il fronte, alle perdite e alle sconfitte. I fatti diventano importanti solo quando le affermazioni delle autorità diventano meno monolitiche, permettendo l’emergere di posizioni alternative rispetto alla guerra. In Russia è di fatto vietata qualsiasi critica alla leadership politico-militare, ma una scarsa uniformità nella posizione ufficiale può avere effetti simili. Le recenti dichiarazioni di Dmitrij Peskov e Tichon Ševkunov sulla possibilità di raggiungere pacificamente gli obiettivi dell’“operazione militare speciale” sono forse i primi segnali di questo fenomeno.

Per far cambiare idea ai sostenitori “passivi” della cosiddetta “operazione militare speciale”, è fondamentale la questione dell’identità. Il desiderio di credere che ci debba essere una ragione li costringe a interpretare gli eventi come se lanciare l’“operazione speciale” fosse giustificato. Questi meccanismi psicologici sono strettamente legati alla percezione di sé e all’ideale di operato corretto del governo verso i cittadini. Gli studi sulla disinformazione politica indicano che, se la gente percepisce la smentita delle proprie convinzioni tramite nuovi elementi come una minaccia alla propria identità, come un tentativo di screditare il modo in cui vedono sé stessi e il mondo circostante, le nuove informazioni non vengono accolte o non riescono a convincere.

Per far cambiare idea alla gente non servono fatti, ma un progetto convincente di ricostruzione della sua identità.

Il 24 febbraio ha rappresentato uno shock vero e proprio per molti russi. Alcuni hanno acclamato l’inizio dell’“operazione militare speciale”, altri si sono opposti, ma moltissima gente si è assestata sull’opinione che i ricercatori del PS Lab definiscono “indecisa”. La portata stessa degli eventi spinge queste persone a supporre che ci debba essere un motivo, innescando il meccanismo della “giustificazione dedotta”. Non potendo impedire o influenzare le decisioni delle autorità, si comportano come se queste fossero giustificate. La speranza che in linea di principio sia possibile giustificarle consente di mettere a tacere i dubbi e le fa “sentire meglio a pensarla così”. Questa speranza non è necessariamente legata alla moralità o alle caratteristiche culturali dei russi, ma riflette la loro situazione socio-politica. Per rinunciare a queste speranze, la gente ha bisogno di un nuovo modo di orientarsi nella storia, senza affidarsi alla dubbia convinzione che i governanti siano “ragionevoli” e “sappiano quello che fanno”. Una bussola possibile è una visione convincente del futuro della Russia, dopo la fine dell’“operazione speciale” e dopo Putin, una Russia che si assuma la responsabilità di quel tragico febbraio del 2022 e che quindi possa rinascere.